di Gianluca Alimonti, Luigi Mariani, Sergio Pinna

- Premessa

Le precipitazioni alluvionali registrate in Emilia Romagna l’1-3 maggio e il 16-17 maggio 2023 hanno prodotto estesi allagamenti di aree urbane e rurali con 15 morti e danni ingenti. Il territorio montano dei bacini idrografici coinvolti nell’evento (Reno, Idice, Santerno, Senio, Lamone e Marzeno) è stato dal canto suo interessato da diffusi fenomeni franosi.

Con questa nota ci proponiamo di effettuare un’analisi sulla base dei dati degli Annali idrologici del Servizio Idrografico del Ministero dei lavori Pubblici – Compartimento di Bologna, qui di seguito designati per brevità come “Annali”.

L’analisi da noi effettuata si riferisce da un lato ad eventi pluviometrici estremi riferiti ai bacini sopra elencati e dall’altro agli eventi alluvionali che da essi sono conseguiti. Questi ultimi (sette in tutto) sono in numero inferiore rispetto agli eventi pluviometri estremi da noi reperiti e sono quelli per cui gli Annali idrologici hanno riportato le analisi dell’evento.

- Aspetti circolatori a scala sinottica e mesoscala

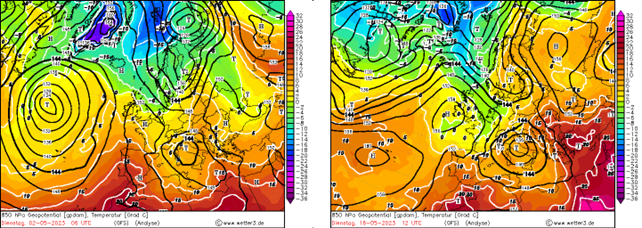

I due eventi alluvionali in oggetto sono stati originati da situazioni circolatorie piuttosto simili; l’analisi riferita al livello barico di 850 hPa mette in luce che i determinanti sono minimi depressionari tirrenici innescati da masse d’aria fredda di origine artica. Tali minimi nel loro moto verso Nord si sono posizionati tra Tirreno e Adriatico (figura 1) esponendo l’Appennino Emiliano-Romagnolo ad un flusso di correnti da Nordest che per effetto Stau ha dato luogo a piogge abbondanti.

3. Dati cartografici e tabellari

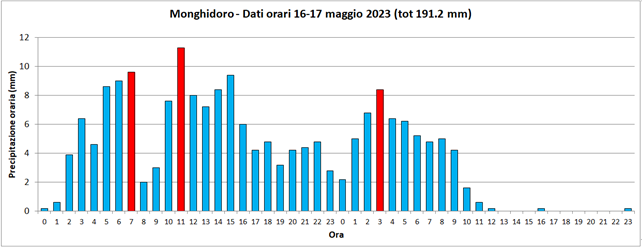

Le carte in figura 2 mostrano la distribuzione delle piogge nei due eventi dell’1-3 maggio e 16-17 maggio 2023. Da esse si nota che:

- I massimi (aree in rosa) sono per lo più compresi fra 150 e 200 mm e solo in aree di estensione molto ridotta si sono superati i 200 mm.

- Il fatto che i due eventi abbiano colpito la medesima zona a breve distanza temporale ha certamente contribuito ad acuirne gli effetti complessivi sul territorio. Certamente un fatto raro, che tuttavia – a giudizio di chi scrive – non può essere attribuito al cambiamento climatico antropogenico. Si noti in proposito che le due alluvioni “consecutive” non sono un unicum: nel 1939 si ebbero infatti due marcati eventi di piena nel bacino del Reno, a distanza di un paio di settimane (fine maggio e metà giugno, da Annale 1939, Parte II, pag. 112 e seguenti).

Inoltre per riflettere sul livello di anomalia degli eventi pluviometrici alluvionali del maggio 2023 è opportuno considerare i valori di precipitazione rilevati in alcuni eventi estremi del passato e riportati dagli Annali. Da questi provengono i dati in tabella 3, in cui si riportano le piogge massime registrate in 1, 2 e 5 giorni da alcune stazioni emiliano-romagnole, che il lettore è invitato a confrontare con i dati riportati nelle carte in figura 2 e nelle tabelle 1 e 2 e riferiti alle alluvioni del maggio 2023.

Dai dati emerge in sostanza che totali pluviometrici paragonabili a quelli registrati negli episodi del 2023 erano già stati misurati nel corso di eventi accaduti in periodi che precedono la fase climatica attuale, per cui la comprensione dell’entità dei danni registrati non può ad avviso di chi scrive prescindere sia delle variazioni temporali nell’uso del suolo in pianura e in montagna, sia delle opere di gestione delle acque piovane.

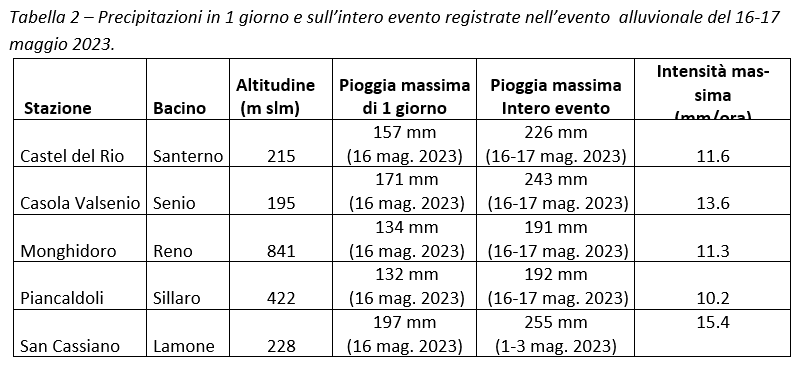

In figura 3 si presenta l’intensità oraria per alcune stazioni durante l’evento del 1-3 maggio mentre in figura 4 si presenta l’intensità oraria per la stazione di Monghidoro nell’evento del 16-17 maggio.

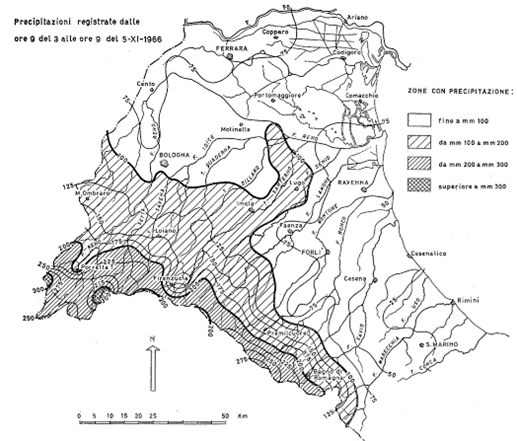

- L’evento alluvionale del Novembre 1966

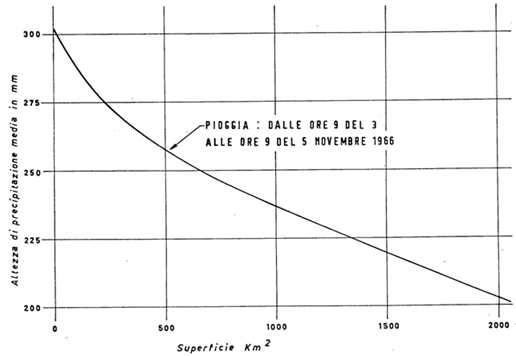

La figura 5 illustra le precipitazioni totali dalle ore 9 del 3 alle ore 9 del 5 novembre 1966 che a nostro avviso può essere in prima battuta considerato come il “big one” in termini di intensità ed estensione dei fenomeni. Il diagramma in figura 6 mostra l’area di oltre 2000 km2 che nell’evento ha presentato precipitazioni superiori a 200 mm in 48 ore (si noti che su un’area di 250 km2 si sono superati i 275 mm) mentre la figura 7 descrive le aree alluvionate. La figura 8 mostra la precipitazione cumulata in funzione dell’area interessata per i due eventi del maggio 2023: valori superiori ai 200 mm si sono avuti su aree inferiori ai 50 km2 per l’evento dell’1-3 maggio ed inferiori a 200 km2 per l’evento del 16-17 maggio.

- Il confronto dell’evento di maggio 2023 con l’evento delle Marche del 15 settembre 2022

E’ interessante confrontare i due eventi dell’Emilia Romagna (1-3 maggio e 16-17 maggio 2023) con quello delle Marche del 15 settembre 2022. L’alluvione marchigiana è stata determinata da precipitazioni molto più intense di quelle registrate in Emilia Romagna nel maggio 2023: è durata infatti solo 5 ore (dalle 15 al)le 20 e la stazione meteorologica di Cantiano ha superato i 100 millimetri di pioggia in un’ora e i 300 millimetri nell’arco dell’intero evento. In Emilia Romagna invece l’evento dell’1-3 maggio si è protratto dalle 14 del primo maggio alle 4 del 3 maggio con un precipitazione totale di 224 millimetri in 43 ore registrati dalla stazione di San Cassiano (figura 3). L’evento tra il 16 e il 17 maggio ha invece presentato una durata complessiva di 36 ore e la stazione di Monghidoro ha avuto un’intensità massima oraria di 11,3 millimetri per un totale complessivo di poco superiore ai 200 mm (figura 4). In ambedue i casi, in Emilia Romagna le precipitazioni sono state continue, senza i picchi estremi che fanno parlare di rovescio violento, il che fa più pensare alle piogge tipiche di nembostrati, formazioni diverse dai cumulonembi che portano i rovesci.

- Le attuali discussioni alla luce del reale contesto storico

Importante sarebbe oggi trarre insegnamento dalle serie storiche di dati pluviometrici ricavati in quasi un secolo di attività dal nostro Servizio Idrografico, integrandoli con i dati raccolti dagli enti che hanno avuto in eredità il monitoraggio meteo-idrologico a seguito dell’abolizione del Servizio Idrografico sancita dalla Legge n. 191 del 1998 (Bassanini-ter). Infatti le serie storiche di dati pluviometrici costituiscono a nostro avviso una base insostituibile per progettare le opere di gestione delle acque piovane in eccesso alle diverse scale e l’idea secondo cui i dati pregressi non sono più utilizzabili per colpa del cambiamento climatico che avrebbe sconvolto il regime delle precipitazioni è da ritenere un preconcetto che non ha fondamento nei dati osservativi e che rischia di favorire un approccio irrazionale a una tematica tanto cruciale per la sicurezza delle popolazioni.

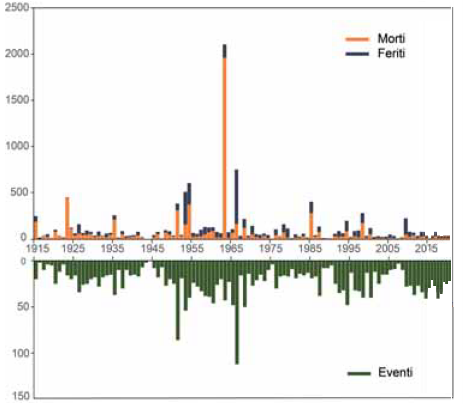

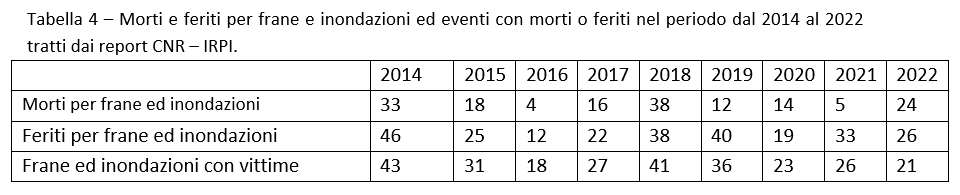

Una conferma di questa nostra idea viene dai grafici che illustrano il numero annuo di eventi alluvionali e franosi in Italia dal 1915 al 2022 e i morti conseguenti (figura 9), tratto dal dataset IRPI. I diagrammi, che Guzzetti (2015) aveva presentato per il periodo 1915-2014 sono stati estesi fino al 2022 utilizzando dati tratti dai report IRPI di cui alla tabella 4. Si noti che a parte la catastrofe del Vajont (9 ottobre 1963) che costituisce una tragica eccezione, il numero di eventi e la mortalità legata agli stessi non mostrano tendenze all’incremento, il che depone appunto a favore della stazionarietà dei fenomeni e dell’assenza della crisi climatica paventata da molti.

A riguardo dei fatti recenti in Emilia-Romagna, è importante precisare che Negli Annali Idrologici del Servizio Idrografico del Ministero LLPP è reperibile un’ampia documentazione (carte a isoiete, grafici, tabelle e altro) volta a descrivere degli episodi di gravi piene alluvionali che – negli anni 1937, 1939, 1940, 1951, 1956, 1959 e 1966 – avevano colpito proprio stesse zone interessate dagli eventi del maggio 2023. Dopo gli anni ’60 Il Servizio Idrografico non ha più prodotto le relazioni sui fatti di rilievo; ne deriva quindi che potrebbero essersi verificate altre piene importanti senza che vi sia un riferimento specifico sugli Annali.

- Alcune idee per aumentare la resilienza a siccità / alluvioni

7.1 Idee generali

Principio di ogni politica di protezione civile è quello di salvaguardare in primis le vite umane e poi i beni. In relazione a ciò riteniamo che oggi sia di primaria importanza ripensare (riprogettare) le opere di gestione delle acque in eccesso (casse di espansione alias vasche di laminazione, ecc.) anche alla luce dei profondi cambiamenti avvenuti nell’uso del suolo negli ultimi decenni (abbandono dell’agricoltura montana con massiccia espansione del bosco, imponenti processi di urbanizzazione delle pianure).

Occorrerebbe inoltre tornare a sviluppare una politica lungimirante dei serbatoi (dai laghetti aziendali alle grandi dighe) alla luce dei loro grandi vantaggi che qui di seguito riassumiamo:

– sono già oggi fonte del 40% del totale nazionale di energia da fonti rinnovabili

– sono un ottimo sistema per stoccare l’energia da fonti rinnovabili discontinue (sole e vento)

– sono un valido strumento di contenimento delle piene (impediscono che si propaghino verso valle causando alluvioni e dissesto idrogeologico)

– sono fonte di acqua per l’agricoltura e per gli usi civili e industriali.

Tale sistema (si pensi ad esempio ai grandi laghi subalpini) è stato efficace per contenere le perdite produttive in agricoltura durante la grande siccità del 2022-23.

7.2 Idee riferita all’agricoltura e alle foreste

Esiste una vasta panoplia di metodi per contrastare gli effetti di siccità e eccesso idrico:

- sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali per gestire le acque in campi e boschi evitando che scendano a valle senza alcun controllo

- scelta di specie e varietà coltivate tolleranti alla siccità (comprese creazioni ex-novo con strategie di miglioramento genetico)

- adottare sistemi irrigui più efficienti e sistemi di irrigazione di precisione da abbinare a modelli di bilancio idrico per gestirli

- adottare agricoltura conservativa per conservare l’acqua nel suolo e proteggere i suoli dall’erosione (minima lavorazione, semina su sodo).

Bibliografia

Guzzetti 2015 Frane e alluvioni una lunga storia italiana – Eventi e morti in Italia 1915-2015 – EcoScienza-2015-12

Annali Idrologici, ISPRA http://www.bio.isprambiente.it/annalipdf/